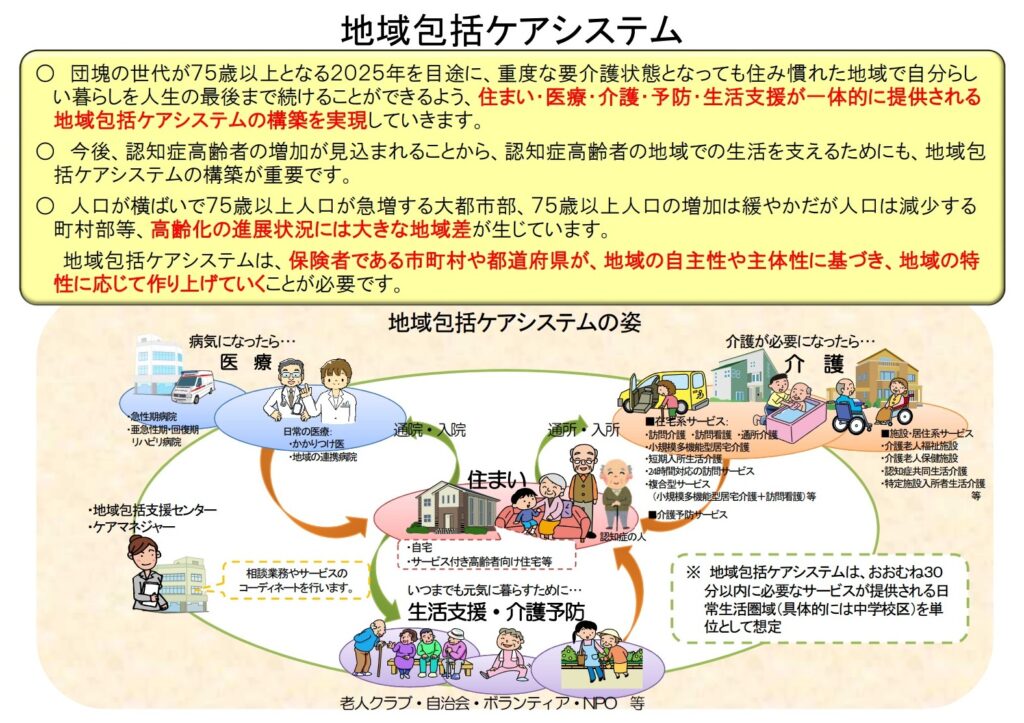

少子高齢化が進行していくことが予測されている昨今、障がい者の社会復帰や高齢者の介護予防などを目的とした「地域包括ケアシステム」を政府は推奨しています。

その地域ケアシステムの柱の一つとして期待されているのが、「訪問リハビリテーション」です。訪問リハビリテーションの概要について、【日本訪問リハビリテーション協会】は以下のように紹介しています。

訪問リハビリテーションとはその人が自分らしく暮らすために、それぞれの地域に出向いて、リハビリテーションの立場から行われる支援である。その中で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、健康状態を把握した上で、生活機能および背景因子を評価し、リハビリテーションの概念に基づいた、本人、家族等への直接的支援と関連職種への助言等の間接的支援を提供する。

日本訪問リハビリテーション協会より

僕自身、現在、訪問リハビリテーションに従事(正確には訪問看護ステーション所属)して6年(※本記事投稿現在)になり、その分野に興味を持ち、学び、以下の資格を取得しました。

そんな僕の訪問リハビリのバイブルといっても良い書籍がこちらです!

医療系専門雑誌などを扱っている三輪書店から出版されている【気づきに学ぶ。訪問リハの極意!】です。

本記事では、病院のリハビリと訪問のリハビリの違いを解説しつつ、「何故、今この本を勧めたいのか?」ということを説明していきます!

病院でのリハビリと訪問でのリハビリの違い

リハビリ専門職の新卒就職9割が【病院】と言われています。その後の職場内での異動や転職を機に【訪問リハビリ】に従事するパターンが多いと思います。

実際に僕自身も新卒は病院勤務、3年目に法人内の異動で訪問看護ステーションに配属になりました。その経過で感じた、病院勤務でのリハビリと訪問業務でのリハビリの違いを紹介します。

病院でのリハビリ

病院は当たり前ですが、具合が悪くなった人が救急車で運ばれてきたり、他の病院からの転院された人が入院する場所です。基本的には医療従事者のテリトリーですね。

リハビリテーションということに着眼点を置くと、「病院でのリハビリ」は以下のような特徴があります。

- 対象者は「患者」

- 対象者は向こうから突然やってくる(=救急車などで運ばれてくる)

- 治療・支援のためのスペースは広い

- 治療・支援のための器具はたくさん揃っている

- 失われた機能が元の状態に近づく(≠戻る)スピードが速い

- 機能回復が速いので、患者側もモチベーション維持がしやすい

- 医師・看護師・技師などが、リアルタイムで多職種多人数の専門家がほぼ24時間関わる

- 最大で3時間/日の関りが持てる

上記はあくまで私見ですが、遠からずって感じだと思います。

訪問でのリハビリ

では、訪問でのリハビリはどうでしょうか?上記の【病院でのリハビリ】と見比べながらご覧ください。

- 対象者は「利用者」

- 訪問リハはあくまで介護保険を利用した「サービス」

- 対象者は向こうが選んだ結果やってくる

- 「サービス」なので、利用したい人が利用するから

- そもそも「他所の人を家に上げてまでリハビリしたくない」という人もいる

- 支援のためのスペースは利用者の自宅によって違う

- 自宅のベッド?

- 床に長座布団やシートを敷いた上で?

- ソファの上?

- 座ったまま?

- 支援のための機器は揃えにくい(無いと言っても過言では無い)

- 必要なら事業所で購入・用意して持参しなくてはならない

- もしくは利用者に購入を勧める

- (疾患によるが)機能回復の過程がプラトー(横這い)になっているため、機能改善のスピードは極めて遅い(ない)

- 機能改善が遅いため、利用者のリハビリに対するモチベーションも維持しにくい

- 本人の希望ではなく家族の勧めで利用している人も多い

- サービス提供中は基本的に自分一人。しかし、相手は家族や友人が同席していることもある

- リアルタイムで多職種多人数で関わる病院とは異なる

- 介護保険サービス内では120分/週が限度

- 利用者と相対していない時間の方が圧倒的に多い

上記はほんの一部(!?)ですが、病院のリハビリと訪問のリハビリの違いに着目した時に挙げられる、訪問リハビリの特徴です。

冒頭に書いたように、病院勤務から訪問業務に移る(転職or異動)リハビリ専門職が圧倒的に多いので、以上のような違いに適応出来ないと、せっかく需要の大きい「訪問リハ」という分野なのに、仕事が好きでいられなくなります。

実際に僕自身も訪問業務に携わった最初の1年弱は全く楽しくありませんでした。

訪問リハビリが楽しくない…。そんな時に出会ったこの書籍。

先輩との考え方の違いとか、事業所の方針とか、病院と訪問の違いやらで行き詰っていた頃、「何か変えるキッカケが欲しい!」と思って書店に向かったらこの本がありました。

表紙の見た目が良いですよね(笑)「極意!」って強調されてるし^^

何故、この書籍がおススメなのか?

この書籍をおススメしたい理由は以下の通りです。

- 小難しいことが一切書いていない

- 訪問リハビリの現場がリアルに書かれている

- スタッフ目線と管理者目線で書かれている

小難しいことが一切書いていない

職業柄、自己研鑽のために論文や専門書を読むこともありますが、専門家が見ても難しい言葉・単語や言い回し、普段の業務ではほとんど使わない表現が多いので、1セクションを読むにはそれなりのエネルギーが要ります。

その点、この書籍では専門用語と言っても、およそどこの施設でも普段の業務で口頭で使用するような単語や言い回しのみで書かれていると言っても過言でないくらい、読みやすく構成されています。

また、当書籍の題にも冠されている【気づきに学ぶ】とあることから、実際に関わったスタッフや管理者が何にどう気が付いたのか、ほとんど口語表現で書かれています。

以下、それらの例です(原文ママ)。

- (デイサービスで入浴するよりも)訪問入浴サービスを使って安心できる自宅で気持ちよくお風呂に入るほうが良かったんだ

- 書籍P42-43【自宅で過ごせることの安心感…~誰にとっても通所がよいわけではない】より

- え~っ!今まで(発症して10年以上も経っているのに)緊急事態のことを考えたことなかったの?体調管理もあまり意識していなかったんだ‼

- 書籍P50-51【独居の方への体調管理の習得について~回復期リハビリ病棟からの引き継ぎ】より

- あれっ、なんでこんなふうに動けなくなったんだろう?(ショートステイ前にご本人の状態を伝えたのに)うまく伝達されていなかったのかな?

- 書籍P58-59【他施設(他職種)との連携の重要性~口頭では伝わらない】

このように口語表現で書かれているため、実際の現場をイメージしやすいですよね。

余談ですが、ページ数表記で察した方もいるかも知れませんが、1セクションが見開きページで完結するので、サクサク読みやすいです^^

訪問リハビリの現場がリアルに書かれている

冒頭の「訪問でのリハビリ」で特徴をいくつか紹介しましたが、本当に色々な利用者・家族・施設と関わることになります。

- 色んな地域性(近所づきあい)

- 色んな家族関係

- 色んな家庭・施設のルール

- 色んな間取り

- 色んな施設の職員

そんな複雑な状況の中、1週間で最大2時間までしか基本的には関わることが出来ません。

特に、家族が関わる事の場合は、当事者以外は仕事をして朝から夜まで不在、電話連絡で相談しようにも家族の帰宅時間が大体21時くらいだと、「迷惑になるかな?」と連絡を躊躇してしまうこともしょっちゅうです。

訪問リハビリの現場では、病院との違いに起因する失敗やトラブルはたくさんあります。書籍の中では実際の失敗体験の対応・対処策も書かれています。

僕自身が実際に参考にしたこと

- 認知症の利用者宅には、なるべくマスクを着用しない(現在のコロナ禍は除く)

- P6-7【魔人(マムジン)と言われ…】より

- 「あなただから言うけどね…」という話題があった場合、どこまでを他の職員や施設と共有するか、本人と念入りに相談するようになった

- P18-19【超プライベート情報~どう申し送りますか】より

- 利用者の役割獲得のために、家族の気持ちとのすり合わせが最重要であると理解した

- P46-47【高齢者の家庭内での役割について】より

- 自分は理学療法士だけど、時には作業療法士・言語聴覚士的な視点で関わることも大事だと感じた

- P66-67【今、大変な状況をどうにかしなければ!~理学療法士も作ります】より

スタッフ目線と管理者目線で書かれている

書籍内では、スタッフ目線が35セクション、管理者目線が15セクション書かれています。

僕自身は管理者側で働いたことがないので、管理者セッションを読んでもピンときませんでしたが、この管理者目線のセッションを掲載した意図について、執筆者:宇田薫先生は序文で以下のように書かれています。

訪問リハビリ部門での管理業務に悩む若手の管理職の皆さんの肩の力が少し抜けて、管理する立場を楽しむ気持ちになっていただければ幸いである。

【気づきに学ぶ。訪問リハの極意!】序文より

最近ではリハビリ専門職の方でも訪問看護ステーションの経営を始めたり、病院・施設でも新規に訪問リハビリの事業を始めたり、「訪問リハビリ市場」はドンドン拡大していますから、これから管理職をしていく人でも学びになる部分がある書籍だと思います^^

結び

如何だったでしょうか?何度目かで書きますが、訪問リハビリでは1週間の内、最大2時間しか利用者らと直接関わることが出来ません。

そのような短い時間しか関わることが出来ないので、1回1回の関わりで如何にして細やかなことに気が付き、対処・対応・行動することが出来るかどうかがカギになります。

この書籍を読んで、少しでも訪問リハビリに携わる人がその魅力ややりがいを感じてくれたら嬉しいです!

コメント